-

-

建設(shè)世界一流科技期刊,引領(lǐng)我國科技期刊由大向強,我們的“底子”如何,“底氣”何在,具備怎樣的“底蘊”,又該如何加固“底層”?科技日報記者為此進行了深入采訪。

不負“一流”使命 闖出科技期刊中國路

跳出溫泉池 地?zé)岙a(chǎn)業(yè)如何“沸騰”

-

-

1600多年前,古人用樸素而虔誠的心,在這里開鑿第一個洞窟。當筆鋒上的青金石顏料觸碰崖壁的那一刻,一個跨越千年的瑰麗文化大幕就此拉開。然而,1600年的時光畢竟太久了。一千多年的歲月像一把刀,給了它力量,也給了它傷痕。

現(xiàn)代技術(shù)讓千年敦煌“永生”

-

-

盾構(gòu)機是目前最先進的隧道開挖裝備,俗稱“鋼鐵穿山甲”,集機、電、液、信息、人工智能等高技術(shù)于一身,具有數(shù)萬個零部件。盾構(gòu)機分兩種,一種用于軟土軟巖隧道,另一種用于硬巖隧道,又名TBM(硬巖掘進機)。

掘進,一路向前——中國盾構(gòu)機走向世界始末

-

-

浮球!平靜的航行被一陣預(yù)警聲打斷。“海豚1”的首航航線上出現(xiàn)了成片的浮球,浮球下方是一望無際的海產(chǎn)養(yǎng)殖場。

“海豚1”出征!看AI時代的“馭海之術(shù)”

-

-

10月22日,大會在成都落下帷幕。5天里,國內(nèi)外科幻愛好者用多種多樣的形式,慶祝他們獨有的“節(jié)日”。2021年12月,在華盛頓舉辦的第79屆世界科幻大會上,成都擊敗法國尼斯、美國孟菲斯、加拿大溫尼伯等地,成功拿下此次大會的舉辦權(quán)。

科幻創(chuàng)作與科技創(chuàng)新,該怎樣雙向奔赴

-

-

秋意漸濃,塔克拉瑪干沙漠氣溫下降,刮起了東北風(fēng)。沙漠腹地不斷傳來“哐當哐當”的機器轟鳴聲。塔架下,身著紅色工裝的科研人員,正操作著大型環(huán)境鉆探機向黃沙覆蓋的地底探尋,取出地下600多米深處的巖芯。

第三次新疆科考:只為絲路明珠更璀璨

-

-

大模型展現(xiàn)出的通用智能能力具有重要的現(xiàn)實意義和影響力,是人工智能發(fā)展中里程碑式的進展。大模型帶來的智能革命,將媲美工業(yè)革命和電力革命,深刻改變?nèi)祟惿鐣纳a(chǎn)生活方式。大模型,或許正是開啟智能時代的那一臺“蒸汽機”。

“百模大戰(zhàn)”打響,我們究竟需要什么樣的大模型

-

-

在中國團隊奔赴肯尼亞近30次后,經(jīng)過覆膜處理的玉米長到2米多高,與當?shù)貍鹘y(tǒng)平地不覆膜處理的玉米相比,增高了一倍多,產(chǎn)量提高了99%—240%,水分利用效率則提升了127%—247%。

一個中國科研團隊和一個非洲國家的十二年

-

-

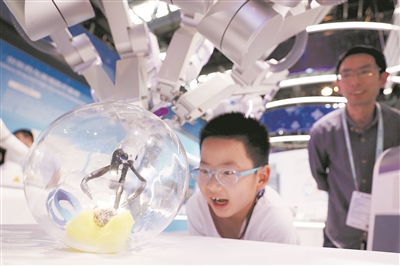

隨著國產(chǎn)手術(shù)機器人產(chǎn)業(yè)化的進一步成熟,國產(chǎn)化的優(yōu)勢必定會凸顯,性價比更高的國貨將會推動整個手術(shù)機器人產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)甚至全球的發(fā)展。

國產(chǎn)機器人從實驗室走向手術(shù)臺

-

-

鹽堿地治理有反復(fù)性、長期性、頑固性、技術(shù)復(fù)雜性,要根據(jù)成因、當?shù)貤l件,來綜合判定應(yīng)當采用的方式。目標要明確、方法要系統(tǒng),才能確保可持續(xù)發(fā)展。

鹽堿地治理:一場彰顯科技力量的戰(zhàn)斗

-

-

《中國沼澤志》(第二版)總結(jié)凝練了近年來國內(nèi)外沼澤學(xué)研究領(lǐng)域的最新成果,摸清了我國主要沼澤的“家底”,為后續(xù)濕地的保護恢復(fù)、綜合利用等工作提供了強有力的科學(xué)支撐。

保護“地球之腎” 他們開出“中國藥方”

-

-

連續(xù)舉辦11年,“魅力之光”核科普活動吸引了超過500萬公眾的關(guān)注,網(wǎng)絡(luò)傳播量超過1億,讓數(shù)百名青少年走進核電基地了解核電技術(shù)。

讓更多科學(xué)幼苗沐浴科普之光

-

-

從首批試點站設(shè)立,到167個野外站聯(lián)網(wǎng),國家野外站由點連成片、由片連成網(wǎng),“全國一盤棋”正在這張大網(wǎng)日益完善的過程中成為可能。

國家野外站:編織一張觀測研究大網(wǎng)

-

-

水洞溝遺址橫空出世,成為我國舊石器時代考古的序曲,從而糾正了“中國沒有舊石器時代文化”的論斷。一個世紀以來,水洞溝遺址共進行了6次大規(guī)模的發(fā)掘,發(fā)現(xiàn)12個舊石器遺址點,構(gòu)成了分布于邊溝河兩岸的遺址群。古人類在這里留下了大量石器、骨器、裝飾品、動物骨骼化石、火塘等數(shù)以萬計的遺物、遺跡。

4萬年前,水洞溝人是怎么生活的

-

-

改革開放以來,我國以發(fā)展中國家的身份有重點地選擇了國際大洋發(fā)現(xiàn)計劃(IODP)、人類基因組計劃(HGP)、國際熱核聚變實驗堆(ITER)計劃、地球觀測組織(GEO)和平方公里陣列射電望遠鏡(SKA)等國際大科學(xué)計劃,積極參與項目分工,并取得了重要突破。