科技日報駐南非記者 馮志文

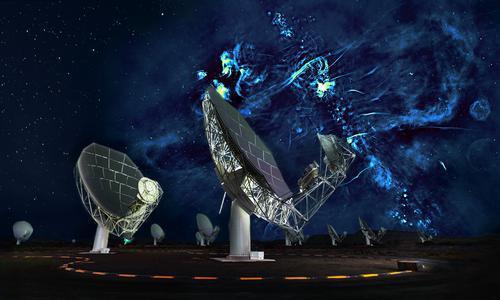

2025年,被譽為“地球巨眼”的平方公里陣列射電望遠鏡(SKA)將迎來關鍵建設節點。南非科學院院士、斯坦陵布什大學天文學講席教授馬寅哲及其團隊與中國科研力量的深度合作,正在為這一全球大科學裝置注入創新動能。近日,科技日報記者對話馬寅哲院士團隊,探究中南科學家在SKA框架下的協同攻關愿景。

2025關鍵節點:64盞天線的科學突圍

SKA首期工程計劃在2025年完成64盞天線建設,作為南非MeerKAT項目的技術躍升,這是實現一期197盞天線陣列目標的重要里程碑。“這個節點將奠定SKA第一階段的基礎觀測能力,非常關鍵。”馬寅哲強調。其團隊工作分為兩大主線:中頻陣列的交叉驗證與低頻陣列的數據革命。

在中頻陣列領域,中國空間巡天望遠鏡(CSST)將成為關鍵變量。來自中國科學院國家天文臺的團隊成員姜雨兒介紹,“如果SKA一期的觀測能達到我們計劃的觀測面積和觀測時間,將來同時結合CSST對相同天區的觀測數據進行交叉相關研究工作,宇宙學參數限制誤差將達到千分之幾的水平。”這種天地協同模式,將為繪制更精細的宇宙圖譜、測量宇宙學參數提供助力。

在低頻陣列領域,或將掀起一場數據處理的范式變革。團隊成員王國建博士畢業于北京師范大學,2021年來到南非,他正在研發的人工智能數據處理管道,將大大提高海量數據的處理能力,還能挖掘出用傳統方法挖掘不到的物理信號,大大加速了科學發現的過程。“人工智能有三要素:大數據、強算力、大模型,天文學有大數據的優勢,所以,天文學是人工智能發展的一片沃土。”王國建說,他們的目標是找到一種方法,借助人工智能從觀測數據中提取宇宙再電離時期的信號。畢業于中國科學院紫金山天文臺的國文清博士后補充道,團隊正通過模擬數據預研,追蹤宇宙誕生10億年時的中性氫信號,揭示宇宙早期的演化歷史。

多波段聯合:解碼宇宙演化

面對138億年的宇宙史,團隊采取“觀測+數值模擬+理論預言”三位一體策略。他們通過理論計算預判中性氫和星系的演化信號,并融合SKA與我國巡天數據,追蹤連接星系團的“宇宙纖維結構”。“這種多波段聯合作戰已初見成效。”馬寅哲說,“我們在中頻和低頻陣列領域都會有新的研究亮點閃現”。

前瞻的巡天數據處理研究是第一個可能取得突破的科研亮點,團隊目前正在做的MeerKAT和CSST的交叉相關研究工作,基于數值模擬,探索更好的數據處理方法。當SKA1正式運行和CSST發射上天獲得巡天數據后,可基于現在的研究,直接處理觀測數據,更快更好地出成果。

第二個可能取得突破的科研亮點是端到端的人工智能數據處理自動化管道。王國建說,傳統的數據處理方法步驟很多,很難確定是否會帶來統計的偏差。人工智能數據處理模型能提高探測的信噪比,也可以讓參數的誤差降到最小。

中南合作:人才與技術雙向奔赴

自2013年南非成為SKA骨干成員以來,中國持續深度參與建設。馬寅哲院士團隊成為中南科研合作的縮影:10年來獲批2項國家級重點合作課題(包括與FAST中國天眼的合作);2018年參加中南科學家高級別對話會;10年來培養了10余名中國青年學者,其中很多人已經回到國內各大高校和科研院所并且嶄露頭角。

利用MeerKAT開展研究與人才培養是雙邊實現的雙重豐碩成果。比如,中國紫金山天文臺已利用MeerKAT數據開展了成果豐碩的研究,而中國—南非天文聯合中心已成為人才培養樞紐。

面對未來,馬寅哲院士期待合作機制創新。他建議為SKA設立定向人才培養通道,讓更多中國青年參與到這場世紀工程。

隨著SKA首期陣列逐漸點亮,中南科學家正攜手破解宇宙演化的終極密碼。從第一縷星光到星系長城,從暗物質分布到時空本質,人類認知的邊界將在這次合作中不斷拓展。