科技日報記者 張夢然

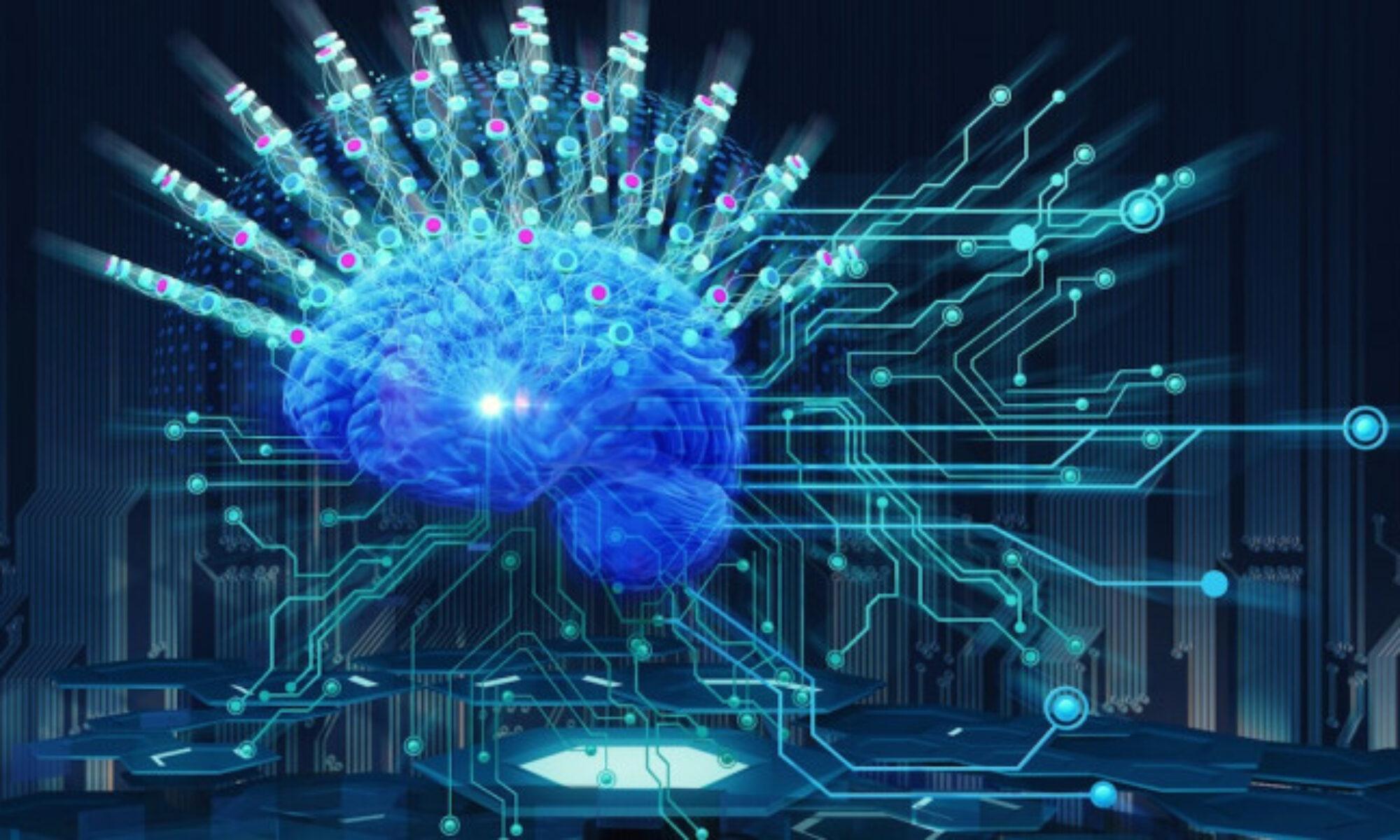

埃隆·馬斯克的Neuralink公司在最新一次發(fā)布會上展示了其腦機接口(BCI)研究成果和發(fā)展愿景。此次令人矚目的不僅是他們的現(xiàn)階段成就,還包括其未來3年的科幻式藍圖。人們驚呼BCI技術似乎已邁上了一個新臺階。但與此同時,這項技術可能伴隨而來的風險與困惑,也引起了相當廣泛的探討。

更多通道連接更多神經(jīng)元

截至目前,已有7名志愿者接受了Neuralink的N1植入體手術。這一設備為那些因脊髓損傷或漸凍癥等疾病而失去行動能力的人提供了重新與世界互動的能力。例如,艾利克斯,一位前機械零件制造工人,在脊髓損傷后無法用手,但接受手術后已能夠使用腦電波操作CAD軟件設計零件;巴德,患有漸凍癥已6年,現(xiàn)在可以通過新的溝通方式表達自己,極大地改善了他的生活質量;邁克,同樣是漸凍癥患者,現(xiàn)已可以繼續(xù)從事戶外測繪的工作。

Neuralink的技術創(chuàng)新,集中在增加可連接神經(jīng)元的數(shù)量,以及擴展到大腦的任意部分。通過微加工和光刻技術,團隊正在改變單個通道連接更多神經(jīng)元的方式,并通過混合信號芯片設計增加了物理通道數(shù)量,從而提高了可以交互的神經(jīng)元數(shù)目,使得更多信息可以從大腦流向外部世界。

最終目標是構建全腦接口

根據(jù)Neuralink發(fā)布的“三年路線圖”,他們將在2025年第四季度實現(xiàn)言語皮層設備植入,直接從大腦信號中解碼詞語并轉換為語音;2026年則將電極數(shù)量提升至3000個,使首位盲視參與者恢復視覺,嘗試達到超人級別的多波段視覺;2027年,通道數(shù)將進一步增至10000個,首次實現(xiàn)多設備植入,覆蓋運動、言語和視覺皮層;到2028年,每個植入接口將擁有超過25000個通道,能夠訪問大腦的任何部分,可治療精神疾病、疼痛和其他失調狀態(tài),甚至更驚人的——讓人類與AI集成。

最終構建的全腦接口,將能“監(jiān)聽”腦中任何位置的神經(jīng)元,能向任何位置的神經(jīng)元寫入信息,能快速實現(xiàn)數(shù)據(jù)無線傳輸,打造生物大腦與外部機器之間所謂的“高帶寬連接”。

技術挑戰(zhàn)、數(shù)據(jù)隱私與自我認同

盡管這一藍圖看似前景光明,但Neuralink距離創(chuàng)建一個真正的全腦接口依然存在諸多挑戰(zhàn)和潛在風險。

首先是技術實現(xiàn)的實際可行性。部分神經(jīng)科學領域的專家對該團隊提出的2028年實現(xiàn)人類與AI意識層面互聯(lián)的目標表示懷疑。他們認為,當前人們對于大腦如何產(chǎn)生意識的理解仍然有限,而通過局部大腦區(qū)域的電極插入來解碼復雜的人類意識,可能無法達到預期效果。一位不愿透露姓名的神經(jīng)科學家表示:“盡管Neuralink的技術進展令人印象深刻,但我們對于大腦的工作原理,特別是涉及高層次的認知功能,了解得還不夠深入。”

其次是數(shù)據(jù)隱私與安全顧慮。隨著Neuralink等腦機接口技術的發(fā)展,個人隱私保護成為一個重要議題。考慮到腦電波數(shù)據(jù)的高度敏感性,一旦泄露就可能會導致嚴重后果。而一個“致命問題”目前還無法解決:如果人們的思想可以直接轉化為數(shù)字信號,該如何確保這些信息不會被濫用?這不僅涉及到技術層面的措施,更觸及到了法律框架和個人權利保護的問題。

最后則是身份認同與自我認知難題。這項技術究竟會不會影響到個體身份?當一個人的思想可以通過技術手段增強甚至被修改時,這是否意味著個體的身份也發(fā)生了改變?這種變化對社會結構和個人關系可能造成的輻射,目前尚無人能說清楚。

Neuralink正逐步接近其實現(xiàn)全腦接口的目標。這項技術成果,一方面在醫(yī)療應用層面意義巨大,另一方面有潛力徹底改變人類與計算機及其他數(shù)字設備之間的交互方式。甚至從長遠來看,促進人類意志與AI的融合也可能進一步推動人類文明的發(fā)展。但這也意味著,人們必須更加謹慎地處理隨之而來的各種復雜的社會、法律和道德議題。

這是一場即將到來的變革。社會各界不得不加緊思考,如何確保這項革命性技術能夠安全、公平地服務于全人類。