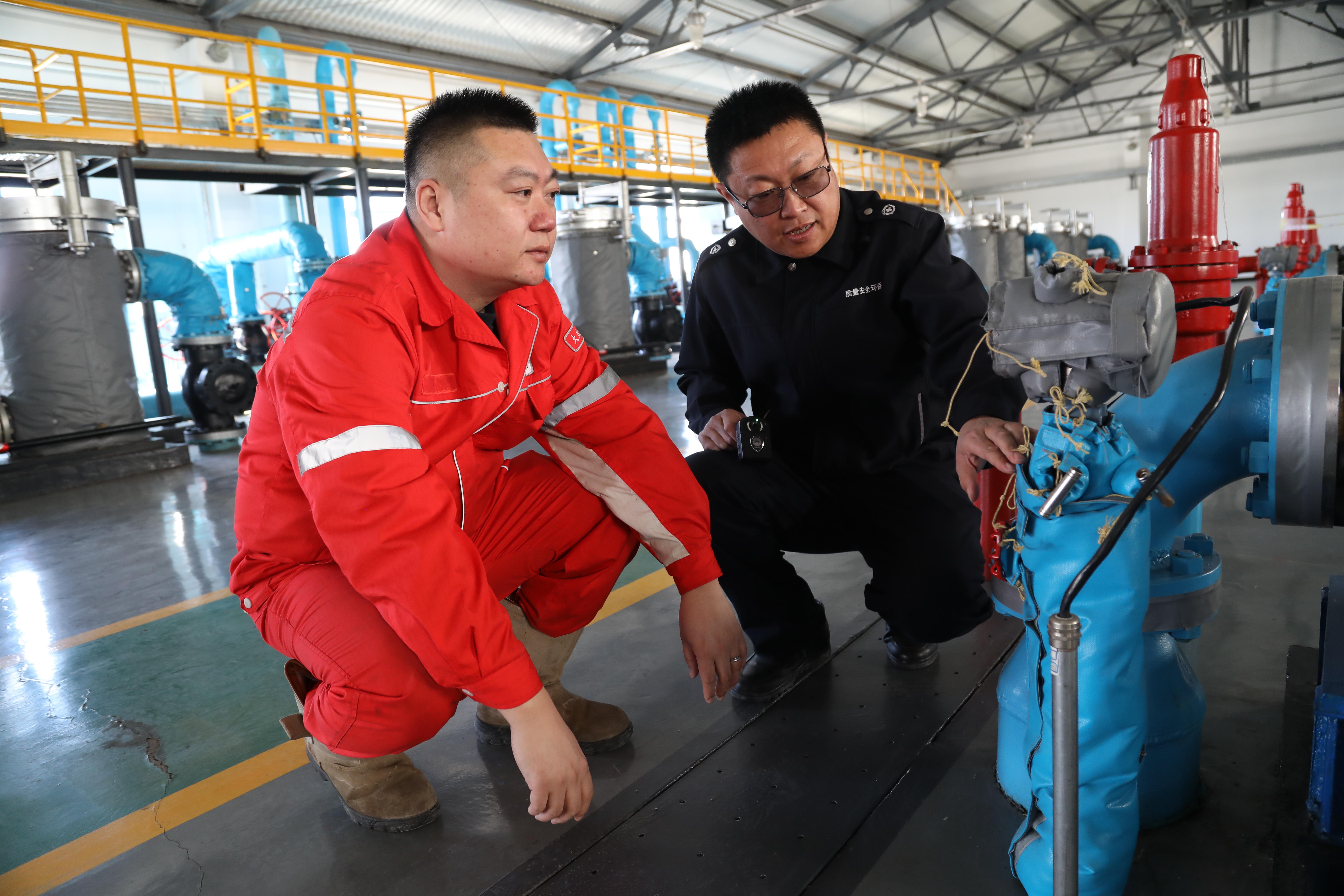

科技日報記者 朱虹 通訊員 裴宇

7月1日,記者從大慶油田杏南油田獲悉,歷時3年,該油田的套損井整治行動取得了階段性勝利,待修井數量較2020年下降40%以上,累計恢復產油3.7萬余噸。

油井套管好比人體皮膚,是保護井筒的外殼。隨著開發時間的增長,杏南油田受泥巖吸水蠕變與膨脹、油層出砂、固井質量等諸多因素影響,油、水井套管變形、損壞日趨加劇,每年因套損影響的產量達數萬噸。套損井如同一層厚厚的“繭”,嚴重“束縛”著油田穩產和成本管控,治理工作刻不容緩。

套損井治理一直是難啃的“硬骨頭”。“首先是篩查難。由于套管深埋地下,只能通過油水井作業的方式來了解其健康情況。套損井容易‘傳染’,如果不提早治療,會導致周邊井相應層段產生套損,而這些新的套損井又會影響其他周邊井。”杏南油田技術人員白玉果說。

為了及時準確地掌握套損情況,技術人員運用大數據分析的方法,以區塊的地質、開發、工程三方面數據為基礎,研發了“套損防控預警系統”,綜合評判套損風險,預測套損井。

同時,為了及時發現注入異常井,將套損風險控制在“萌芽”狀態,技術人員高效利用套損預防信息化管理平臺,構建分級管理、分類治理的注入異常井管理服務網絡,實現信息實時共享、準確高效,做到異常井發現及時率達到100%。

套損治理七分在防、三分在治。為積極尋求破“繭”之法,技術人員推行“大修恢復井筒完整性,長效隔采恢復產量,重點區域加強防腐配套”的套損井防治技術體系,注重在管理上創新運行模式,在技術上精準施策。

在治理工序上,技術人員經過多次現場試驗研發出快速找漏工藝技術,利用流量、溫度、壓力、磁定位、自然伽瑪5項參數,精準測出套管漏失位置。2025年年初以來,杏南油田采用“五參數找漏法”找漏39井次,平均占時4小時。

為了避免“就套損治套損、就單井治單井”,在套損井治理過程中,技術人員還轉變工作思路,突出井組注采系統完善,以此提升采收率,提高動用程度,實現了從單井治理轉向井組治理,由單井恢復過渡到注采系統統一恢復,以“防”促“治”,由點帶面、盤活一片,解鎖了高效開發模式。

(受訪單位供圖)